An den Rand notiert: Preiscourants um 1800

Andreas Burmester

Das in unseren Augen schwindende Angebot an Farbwaren in den Apotheken des 18. Jahrhunderts und die zunehmende Bedeutung der Materialisten – man denke nur an das frühe Inventar Bäumler 1726 – richten das Augenmerk auf Preislisten von Materialisten. Und in der Tat lassen die Vorarbeiten von Stefanie Correll ahnen, dass diese sogenannten Preiscourants eine Quelle zusätzlicher Information sein könnten. Seit Jahren wussten wir also um diese Preiscourants und ihr Potential: Die Neuaufnahme der Listen durch Stefanie Corell, die Überarbeitung durch Maja Zane und meine Erweiterung und redaktionelle Einbindung in die Datenbank erschließen diesen Fundus jetzt Schritt für Schritt!

Es war ein reiner Zufallsfund, der sich aus der wissenschaftlichen Bearbeitung der im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg von Laura Resenberg gefundenen Kladde des Würzburger Materialisten Carl Venino ergab. Wie Stefanie Correll rasch herausfand, barg das Würzburger Staatsarchiv rund 60 Kartons mit Geschäftspapieren der Veninos, unter ihnen auch rund 100 Preiscourants anderer Händler aus den Jahren 1775 bis 1830. Der lang geäußerte Wunsch, diese für unsere Materialkammer zu erschließen, machte aus einer vertikalen Bewegung durch die Jahrhunderte – von einer Apotheke zur nächsten – einen sich horizontal entwickelnden Schwerpunkt unserer aktuellen Arbeiten. Da Venino über halb Europa vernetzt war und seine Preislisten mit den Kollegen in Frankfurt, Nürnberg, Gotha, Venedig. Amsterdam … austauschte, bekommen wir einen unerwartet dichten Einblick in das Tagesgeschäft mit Farben, Gummen, Hölzern, aber auch mit Tabak, Zucker, Kaffee … Die terminlich immer rund um die Messen z. B. in Frankfurt erstellten Listen bieten auch Zubehör wie Pinsel, Metallmuscheln, Reißfedern, Bleistifte, Farbkästchen …, die der Ausstattung unseres Ateliers dienlich sind.

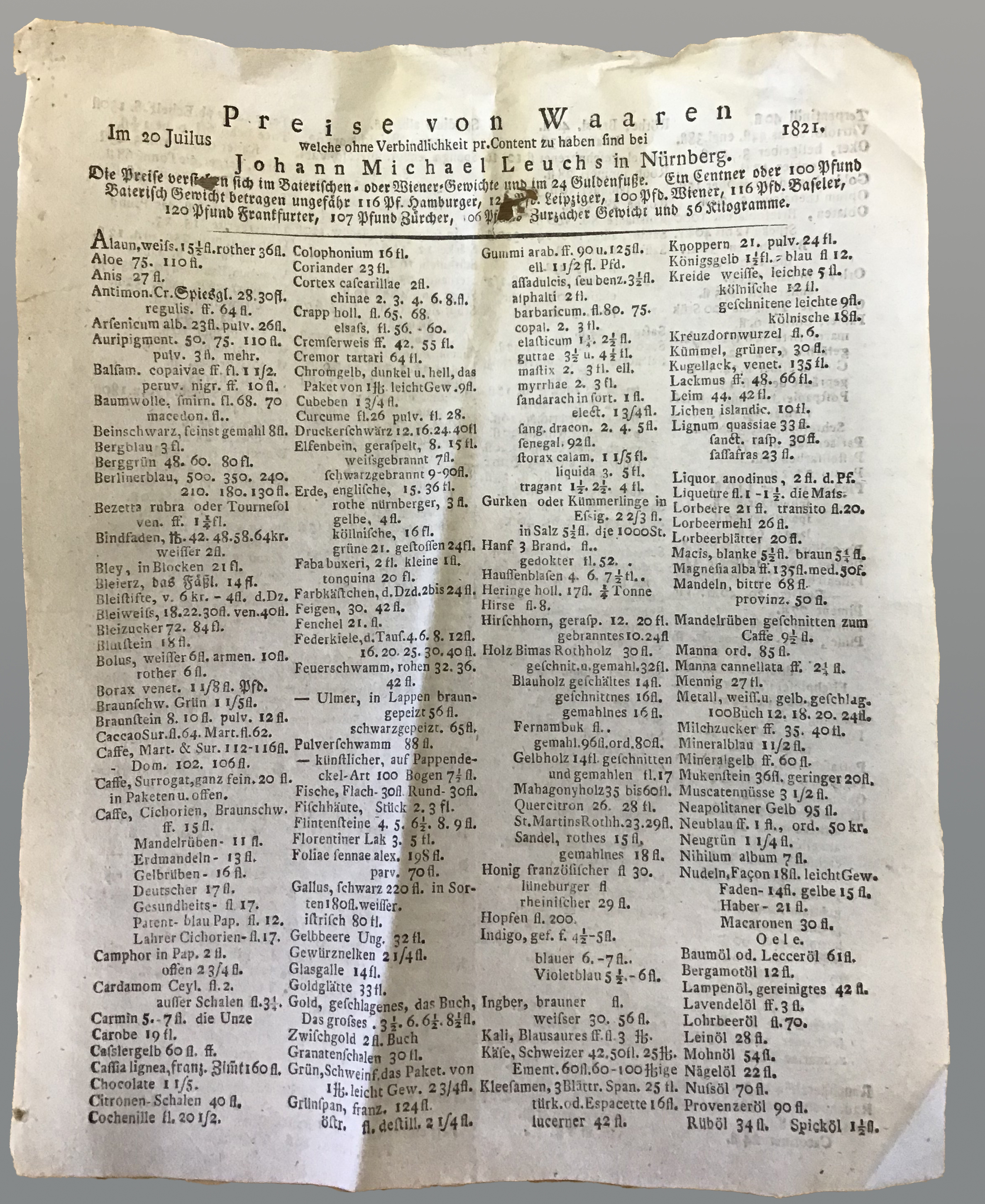

(Staatsarchiv Würzburg)

Rein methodisch gesehen wirft die Erfassung der Preiscourants eine Reihe neuer und unerwarteter Schwierigkeiten auf: (1) So werden die ausgepreisten Waren zumeist im Zentner, seltener auch im Pfund angeboten. Der Zentner kann dabei je nach Ort 104 Pfund oder 106 Pfund oder … sein, wir setzen ihn bei fehlender Angabe zu 100 Pfund alten Nürnberger Gewichtes. Das Pfund wiederum ist das Civil- oder Krämerpfund, kann also durchaus zwischen 450 und 520 Gramm liegen. Wir übernehmen das uns vertraute Civil- oder Krämerpfund aus der Apotheke mit 480 g, um eine vielleicht trügerische Konsistenz zu bieten. (2) Dass ein Zentner mit weit höherer Währung aufgewogen wird als das uns aus der Apotheke vertraute Loth, ist nachvollziehbar. So haben wir plötzlich nicht mehr mit Kreuzern und Pfennigen zu tun, sondern jonglieren mit Reichstalern, Gulden und Batzen. Keine der Preiscourants benennt die Umrechnungskurse, wir bewegen uns also weiter auf schwankendem Grund. (3) Aber es wird noch schlimmer: Fast alle Nürnberger Preiscourants verzichten auf eine Mengenangabe im Pfund oder Zentner, nein, sie beziehen sich auf „in hiesigem Gewicht“ (i. h. G.) oder andere auf „in bairischem Gewicht“ (i. b. G.)! Für letztere Angabe findet sich auf einem der Preiscourants von Breitenbach Sohn in Würzburg eine Umrechnung zu 112 Pfund = 1 Centner. Sattler 1823 rechnet den Zentner zu 91 Pfund Bairisch Gewicht. (4) Gewöhnungsbedürftig: Der Preis pro Gramm muss sehr niedrig sein, wenn ich mit Reichstalern und Zentnern hantiere! Eine lächerlich kleine Zahl mit fünf Stellen hinter dem Komma, doch für den Relativpreis kommt alles wieder ins Loth. Allerdings ist der Grünspan, unser treuer Begleiter, auf dem Rückzug: Viele Listen nennen ihn, doch ohne Preisangabe. Damit kollabiert auch der ach so nützliche Relativpreis. (7) Händler wie Leuchs in Nürnberg oder Sattler in Schweinfurt haben sich auf den Handel mit Farbwaaren spezialisiert. Ihre Listen sind wahre Fundgruben! Andere stellten ihr Geschäft auf zusätzliche Beine: Die bereits erwähnten Genussmittel Tabak, Zucker, Kaffee, Tee … versprachen sichere Umsätze, und dies zudem vermutlich in Mengen, die das Geschäft lukrativ machten. Diese anderen Waren bieten uns einen unschätzbaren Preisvergleich: Sie wurden jedoch nicht systematisch aufgenommen, um die Datenbank nicht zu überlasten. Trotz all dieser Schwierigkeiten sollte der, der sich in der Apotheke eingerichtet hat, der in Gran, Scrupel, Loth und Pfund denkt, wahrnehmen, dass ein Großteil der Farbwaaren in Zentnern angeboten wurden. Natürlich fragt man sich: Wie viele Abertonnen hochgiftigen Zinnobers, toxischer Produkte wie Bleiweiß, Chromgrün oder Schweinfurtergrün wurden ausgeliefert, sind verbraucht und sind heute spurlos verschwunden?

Mit den Preiscourants um 1800 werden der manchmal drückenden Monotonie im Warenangebot der Apotheken für die Zeit zwischen 1475 und 1700 echte Novitäten aus dem Reich der Materialisten entgegengesetzt: Künstlich hergestellte Grün- und Gelbpigmente, das allen vorauseilende Berliner Blau, all die Formen von Smalte und die zahlreichen Farbnuancen von Indigo. Um diese neuen Waren zu erschließen, wurde die Warenauswahl um Chromgelb, Neublau, Schweinfurter Grün … erweitert. Gleichzeitig wird das Kategorisieren erschwert: Wir sind mit zahlreichen synonymen Bezeichnungen konfrontiert. Überall tauchen neue Hersteller auf, die ihrem Blau, Grün oder Gelb noch Bezeichnungen verliehen. Neugelb oder Bremer Grün tauchen vereinzelt auf, wenn es schlecht läuft in immer anderen Kontexten. Hier sind in Zukunft also reumütige Korrekturen zu erwarten - und plötzlich wimmelt das Glossar vor nicht immer leicht aufzulösenden Synonymen!

Als zusätzliche Schwierigkeit fangen die Datierungen an zu wackeln. Ihrem Charakter als amtliches Dokument entspechend, trägt eine Taxe in der Regel ein Datum, zu dem sie vom Rat der Stadt verabschiedet wurde, vielleicht wann sie gedruckt wurde und ab wann sie in Kraft trat. Bei den Preiscourants ist die Situation komplexer: Manche Listen tragen kein Datum! Bei der Bearbeitung des Archivbestandes im Staatsarchiv Würzburg fiel jedoch auf, dass sich in mit Banderolen zusammengehaltenem Schriftverkehr ähnlichen Datums auch Preiscourants fanden. Daraus leitete Stefanie Correll ab, dass diese Listen aus demselben Zeitraum stammen müsste wie die Korrespondenz. Dieser Unschärfe wird hier durch den Passus "Datierung über Banderole" Rechnung getragen, der sich im Kommentarfeld zur jeweiligen Liste findet.

Doch nicht alle Listen tragen diese Unsicherheit. Leuchs 1821 trägt ein tagesgenaues Datum, den 20. Juli 1821. Die Liste bietet ein Universum an Waren. Nicht nur zahllose, jedoch nicht erfasste Sorten an Tabak, sondern auch verschiedene Papiere und (zumeist Ersatz- oder Cichorien)Kaffee belegen dies. Die Bezugsgröße des Grünspans für den Relativpreis erweist sich hier als schlechte Wahl: Der Preis für Grünspan steigt in Folge der Napoleonischen Kriege ins Unermessliche. Grünspan kommt in dieser Zeit wohl fast ausschließlich aus Südfrankreich und ist auch als „franz.“ ausgepreist. Die Preise für spanischen Safran, sächsische Smalte, für Rötel aus dem Elsass oder Breslau und rothe Erde aus Nürnberg liegen deutlich niedriger. Der im Vergleich zum exorbitant teuren Berliner Blau auffallend niedrige Preis für Pariser Blau lässt vermuten, dass letzteres gestreckt war – eine in dieser Zeit bekannte Tatsache. Leuchs 1821 benennt auch die, wahrscheinlich wieder auf den Zentner bezogenen Frachtkosten nach Erfurt, Prag, Lindau und andere Orte.

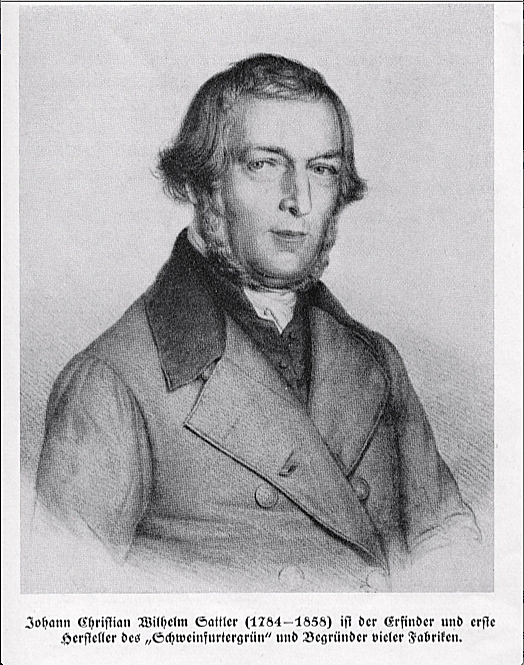

Der Preiscourant Sattler 1821 besticht durch die Breite des Sortiments: Sieben Qualitäten von Berggrün, sieben von Berliner Blau, sieben von Chromgrün. Das Angebot, Schweinfurter Grün lose im Zentner oder im Paket à einem Pfund zu beziehen, mag darauf hindeuten, dass man sich der Attraktivität dieser seit 1814 bekannten, überaus modischen und in der Raumdekoration gerne genutzten Farbe bewusst war. Die Abgabe im Paket mag für den Kleinkunden gedacht gewesen sein, der sich damit genauso vergiftet hat wie der Materialist, der die hochgiftigen Stäube bei der Abgabe des losen Pulvers einatmete. Der Titel des Preiscourants unterscheidet zwischen dem Angebot „einiger Fabrikate und anderer Waren“, unterscheidet also zumindest zwischen künstlich fabrizierten und anderen Waren, ohne zu erwähnen, dass erstere vermutlich zum Großteil aus der eigenen Fabrikation der 1808 gegründeten Sattlerschen „Farben-, Bleiweiß- und Farbmühlenfabrik“ in Schweinfurt stammen.

Der Preis-Courant von Sattler 1823 sprengt den Umfang der zwei Jahre zuvor erschienenen Liste noch einmal deutlich: 432 Waren wurden von mir in die Datenbank übernommen. Diese Vielfalt spiegelt die Tatsache, dass die Sattlersche Farbenfabrik an der Produktion neu aufgekommener arsen- und chromhaltiger Pigmente teilhatte. So wurde das 1797 entdeckte Chromgelb wohl erst ab 1818 in größeren Mengen hergestellt. Ob zu diesem Zeitpunkt die krebserregende und keimzellenmutagene Wirkung vieler dieser synthetisierten Grünblau- und Gelbpigmente bekannt war, wissen wir nicht. Allerdings treten in Sattler 1823 neben "Scheelischgrün" zig Varianten eines harmlos klingenden "Mineralgrüns", das Arnoldi 1830 mit Scheele Grün synonym setzt. Die Palette erweitert sich zudem um z. B. Chromgrün - vermutlich eine Mischung von Chromgelb mit Berliner Blau. Blaugelbmischungen erlaubten die Herstellung einer Vielzahl von Grüntönen und waren damit den rein grünen Pigmenten weit überlegen. Das Angebot erweitert sich zusätzlich um gereinigte, gemahlene, gewaschene, gebrannte oder destillierte Varianten. Verwirrend sind die Synonyme: Während der mühsamen Auswertung der 237. Liste für das Taxenprojekt fiel deshalb die überfällige Entscheidung, eine - wenn wir im Bild des Apothekenschrankes bleiben wollen - zusätzliche, bislang leere Schublade mit "fraglich" zu beschriften. Nie war der Druck höher, einen (temporären) Ort für Waren wie Friesischgrün, Kugelblau, Mahlerweiss, Mittisblau, Parisergrün, Princessblau, Satinblau, Satinrot, Schieferblau, Schönroth, Türkischblau und Türkischgelb zu finden. Besondere Aufmerksamkeit sollten weiterhin die Frachtpreise finden, bzw. die Zielkoordinaten dieser Transporte zu Land und zu Wasser. Lassen sich die zahlreichen Destinationen so lesen, dass in Mannheim, Würzburg oder Regensburg die Materialisten saßen, die die Sattlerschen Farbwaaren vertrieben? Zu der bestellten Ware kamen im Übrigen neben der Fracht noch die Kosten für das Leergut hinzu. Warum in Sattler 1823 hiervon zwei rote Farberden aus England und Nürnberg, dann auch Marmorschüsser (kleine Brocken) und Trippel ausgenommen waren, erschließt sich nicht mehr. Gleichwohl erweitert jede dieser Listen unser Bild von der bedeutenden Sattlerschen Farbenfabrik. Die angebotenen Produkte und die chemische Literatur der Zeit lassen auf die teils komplexen Herstellungsprozesse schließen, die auch Sattler entwickeln und letztendlich beherrschen musste. Der ungewöhnliche, für uns heute so selbstverständliche Variantenreichtum nahe beieinander liegender Farbnuancen wird jetzt einer Farbenfabrik überantwortet, während eine Herstellung von Farbnuancen mit dem ebenfalls angebotenen Farbläufer auf einer Stein- oder Glasplatte durch den Kunden selber nicht mehr nötig war.

Mit dem Preiscourant Rund 1830 zeigt sich erneut, wie lohnenswert es ist, der Geschichte hinter der Preisliste nachzugehen. Die Firma Georg Friedrich Rund [1] geht aus einem in Heilbronn angesiedeltem Speditionsgeschäft hervor. Heilbronn liegt – müßig zu erwähnen – am Neckar, was dieser Spedition die Wasserstraßen nach Holland und nach Frankreich erschloss. Über Neckar, Mosel, Rhein und Main handelte man anfänglich mit Kolonialwaren und Eisenwaren. Der ab 1725 in Heilbronn nachweisbare Kaufmann Georg Friedrich Rund (1701 – 1786) erweiterte dieses Geschäft Mitte des 18. Jahrhunderts um eine Hammermühle, um eine Eisenschmelzerei und eine Ölmühle. Ab den 1780er Jahren wurden Tabak, Farbhölzer und Gips gemahlen. Alleine 1788 verließen bis zu 1.500 Zentner Öl die mit zehn Pressen ausgestattete Mühle! Unter der Leitung der Schwiegersöhne von G. F. Rund überlebte die Firma die Wirren der napoleonischen Besatzungen. Allerdings nur mit Mühen: 1799 dreimal durch französische Truppen besetzt, belastete allein die erste Brandschatzung die Firma mit Zwangsabgaben in Höhe von 8.000 Gulden.

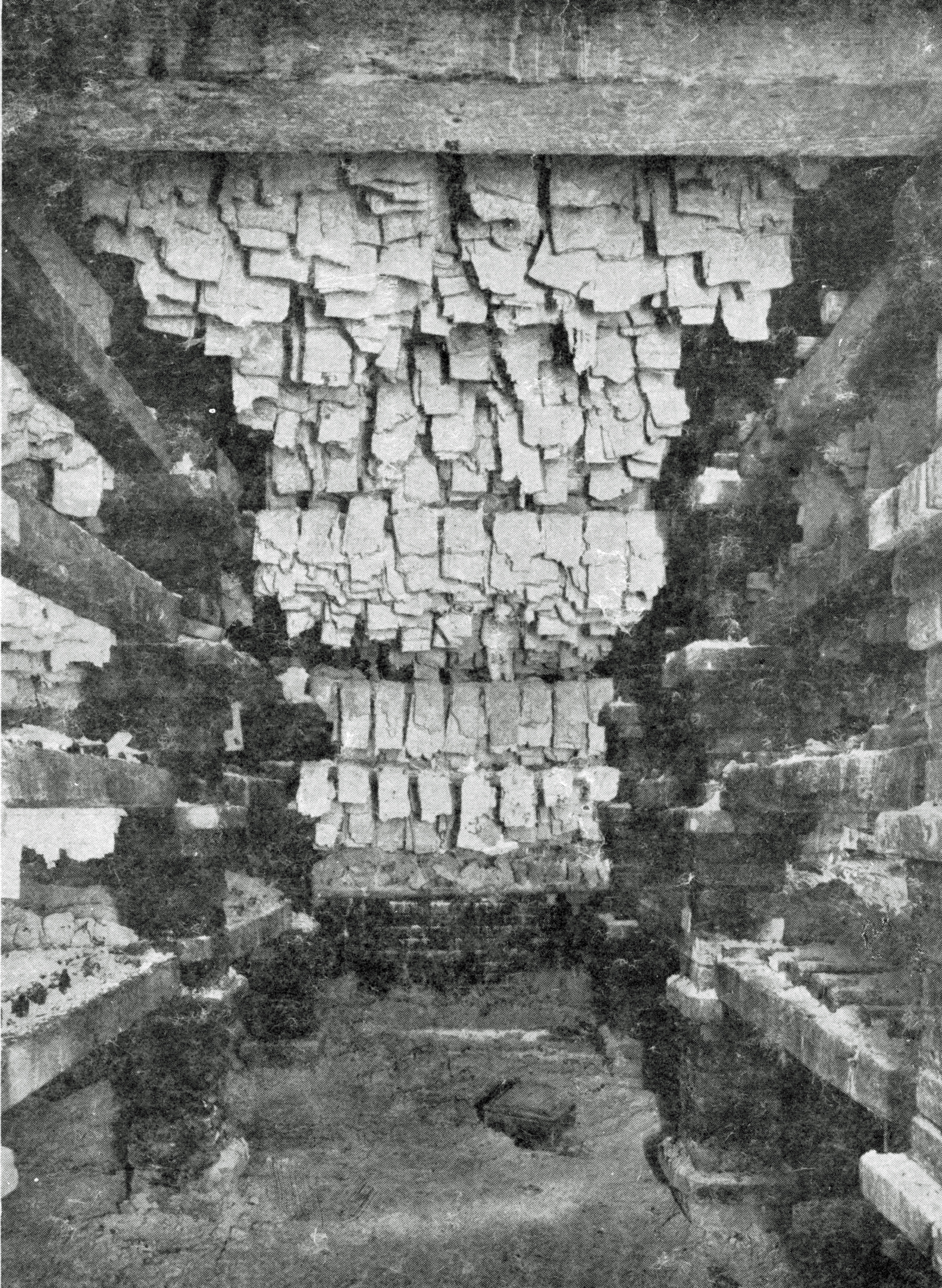

1801 folgte die Neugründung einer Bleiweißfabrik: Aus England über den Schiffsweg nach Heilbronn verschifftes Blei und die Neugründung einer Essigproduktion schufen die Grundlage für eine Herstellung von Bleiweiß. In den „Bleioxydierkammern“ wurden die Bleibleche dabei Essigdämpfen ausgesetzt. Das Rohbleiweiß wurde in der mit Wasserkraft betriebenen Bleiweißmühle dann zu feinem Pulver gemahlen.

Die Kontinentalsperre zwischen 1809 und 1813 führte zu wirtschaftlichen Einbrüchen, doch das Geschäft erholte sich rasch. Erst die Gründung einer Dependance in Wien brachte die Firma 1830 in ernste Schwierigkeiten. Ganze Geschäftszweige wie die Ölmühle, das Speditionsgeschäft und der Handel mit Kolonialwaren mussten abgestoßen werden. Genau aus dieser schwierigen Zeit stammt unser Preiscourant, das sich vielleicht deshalb ausschließlich auf Farben beschränkt. Die Liste umfasst rund 180 Positionen, Pigmente und Farbstoffe in allen Farbnuancen. Auch wenn „feiner französischer Grünspan in Blasen“ gelistet, aber nicht eingepreist ist – also ein Relativpreis fehlt –, spiegelt dieser Preiscourant exemplarisch das Angebot der Zeit. Es war eine bunte Palette! Folgt man der 1927 erschienenen Jubiläumsschrift der Firma Georg Friedrich Rund [1], wurde in der Firma hergestelltes Bleiweiß bis weit nach Holland, Österreich und Russland gehandelt.

[1] Die Ausführungen stützen sich auf eine seltene Firmenschrift der Firma Georg Friedrich Rund 1727 - 1927, Heilbronn (unvollständiges, laminiertes Exemplar ohne Titelblatt im Besitz der Autors).

Dieser Beitrag ist zu zitieren als Andreas Burmester: An den Rand notiert. Anmerkungen zum Münchner Taxenprojekt (2022), www.taxenprojekt.de

Zeitstrahl bis 1574 [] ab 1575 [] ab 1600 [] ab 1625 [] ab 1650 [] ab 1675 [] ab 1700 [] ab 1725 [] ab 1750 [] um 1800